Lernauftrag 23: sich über Besonderheiten von Drehstromsystemen informieren

Aufgabe

Lies den Inhalt dieses Lernauftrages.

Warum wird in Dreieckschaltung erzeugt?

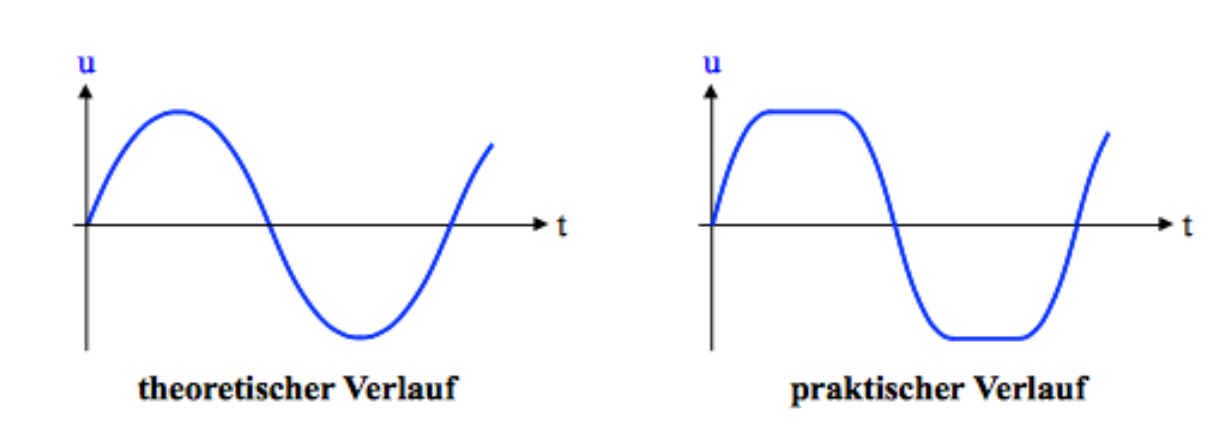

Ein Generator erzeugt eine ideal sinusförmige Wechselspannung, in der Praxis hat die Spannung allerdings einen eher rechteckförmigen Verlauf.

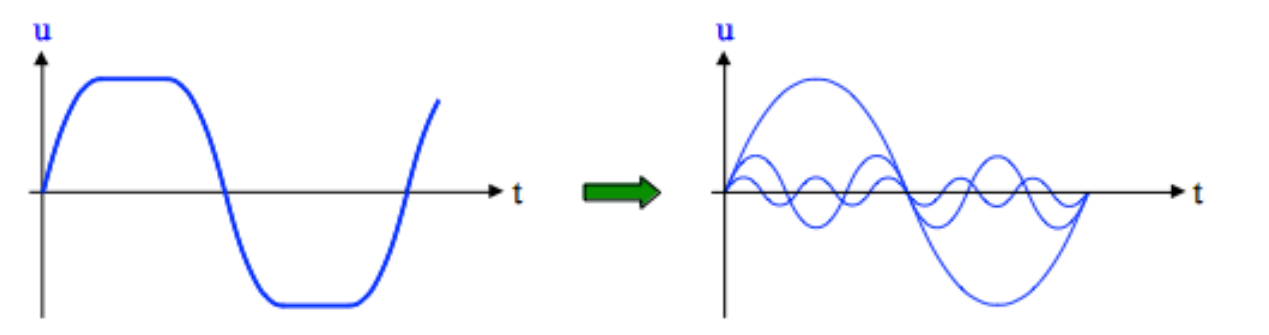

Die Verformung der Spannung entsteht durch das inhomogene Magnetfeld. Diese verzerrte Spannung kann durch die Summe mehrerer (theoretisch unendlich vieler) sinusförmiger Wechselspannungen unterschiedlicher Frequenz dargestellt werden (harmonische Schwingung / Oberschwingung / Oberwellen).

Die Amplituden der Oberwellen werden stetig kleiner und somit auch ihr Einfluss auf den gesamten Wellenverlauf. Gelingt es, die Oberwellen, und hier besonders die Oberwelle mit der 3-fachen Frequenz (2. Oberwelle bzw. 3. harmonische Welle), deren Amplitude am größten ist, zu entfernen, weist die Generatorspannung wieder einen nahezu sinusförmigen Verlauf auf.

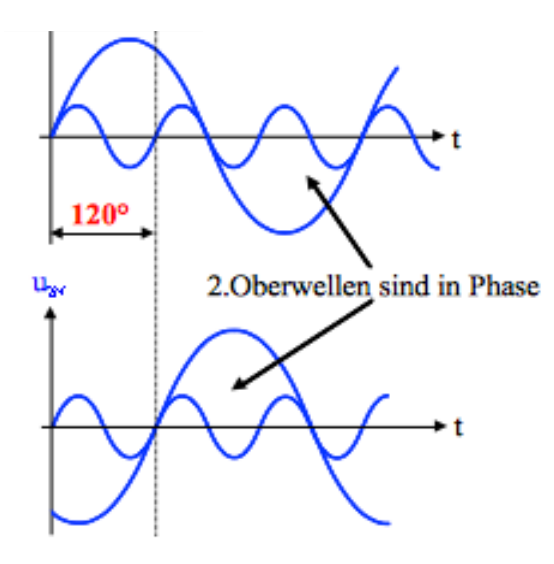

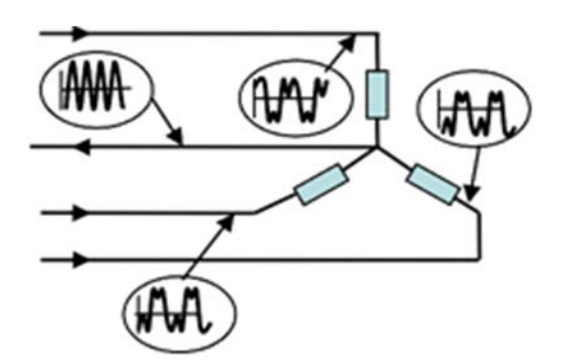

Diese Möglichkeit bietet sich bei der Sternschaltung, da hier die Außenleiterspannungen durch die Differenzbildung von zwei Strangspannungen erzeugt werden. Die Grundwellen der Strangspannungen sind um 120° phasenverschoben. Die 2. Oberwelle schwingt in derselben Zeit 3 mal so schnell, so dass die Phasenverschiebung \(3\cdot 120°=360°\) beträgt, was bedeutet, dass sie in Phase sind.

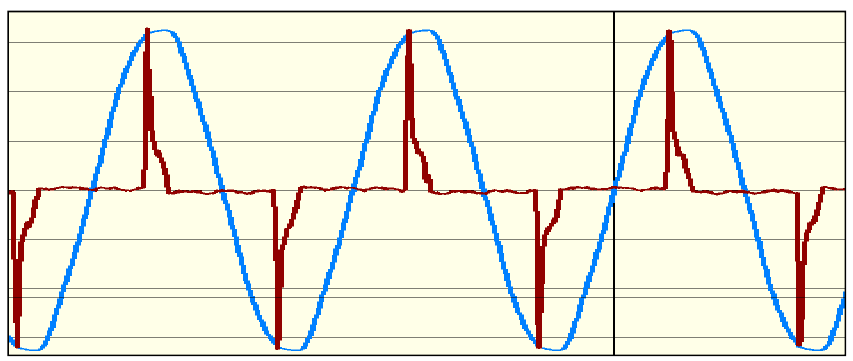

Der obere Kurvenverlauf zeigt die Strangspannung \(U_{1N}\) und der untere Kurvenverlauf die Strangspannung \(U_{2N}\). Während die Grundwellen \(120°\) zueinander verschoben sind, liegen die 2. Oberwellen in beiden Darstellungen in Phase.

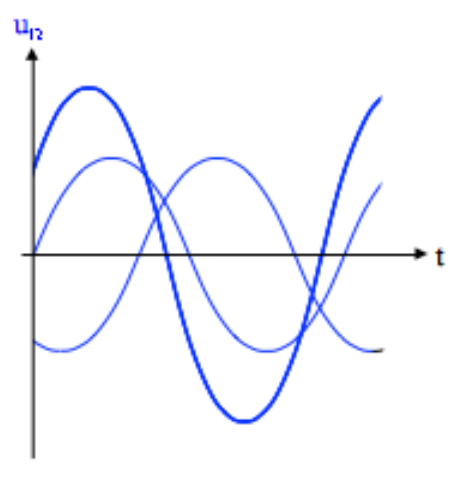

Die übertragene Außenleiterspannung entsteht nun durch Subtraktion beider Kurvenverläufe: \(U_{12}=U_{1N}-U_{2N}\)

Hierbei subtrahieren sich die 2. Oberwellen zu Null.

Dargestellt in dünnerem blau sind die Strangspannungen \(U_{1N}, U_{2N}\) und in dickerem blau die Außenleiterspannung \(U_{12}\).

Oberschwingungen und deren Auswirkung auf den Neutralleiter

Störgröße Oberschwingung

Oberschwingungen werden von nichtlinearen Verbrauchern verursacht, die Bauteile wie Thyristoren, IGBTs und Varistoren enthalten. Diese Komponenten werden unter anderem in Gleichstromversorgungen (Netzteilen), Computern, elektronischen Vorschaltgeräten und Dimmern sowie in Stromrichtern und Frequenzumrichtern in Motorantrieben mit regelbarer Drehzahl verbaut. Die moderne Elektronik arbeitet mit konstanter Gleichspannung. Dazu muss der eingehende Wechselstrom über einen Brückengleichrichter gleichgerichtet und mittels Glättungskondensator ausgeglättet werden. Die Stromaufnahme erfolgt aufgrund der stoßartigen Aufladung des Glättungskondensators hinter dem Gleichrichter pulsförmig. Durch die stoßartige Aufladung wird der Strom in seiner Form verzerrt, was gleichbedeutend mit Oberschwingungen ist. Die Folge ist, dass der Verbraucherstrom dem Netz nicht mehr sinusförmig entnommen werden kann.

Strom \(i(t)\) in rot und Spannungsverlauf \(u(t)\) in blau eines Handynetzteiles

Auswirkungen auf den Neutralleiter

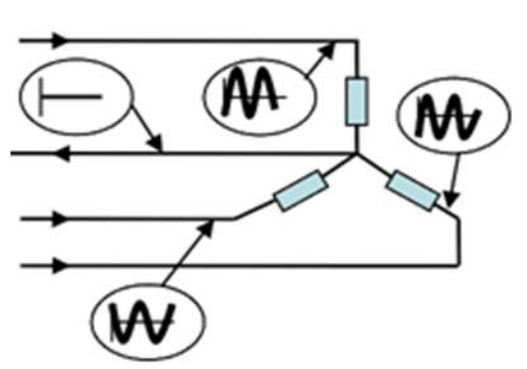

Die Theorie besagt, dass der Neutralleiter in einem sinusförmigen Drehstromnetz im Idealfall – bei symmetrischer Belastung – stromfrei ist.

Bei symmetrischer dreiphasiger Belastung heben sich die Außenleiterströme auf \(\Rightarrow\) kein Strom auf dem Neutralleiter

Bei ungleichmäßiger, also unsymmetrischer Belastung, aber noch sinusförmigem Stromverlauf ist die Summe der Phasenströme selten Null. Der Strom, der in diesem Fall im N-Leiter fließt, ist gewöhnlich weit geringer als jeder der Außenleiterströme.

Bei unsymmetrischer Last fließt im N-Leiter Strom, der kleiner ist als der größte Außenleiterstrom

Dieser theoretische Ansatz gilt aber nur für lineare Verbraucher und ist nicht mehr zeitgemäß. In der heutigen Praxis sind mehr und mehr nichtlineare Verbraucher anzutreffen, die nicht-sinusförmige Ströme aus dem Netz entnehmen. Dazu zählen zum Beispiel PCs, Energiesparlampen, drehzahlgeregelte Motorantriebe (Frequenzumrichter) oder Geräte der Unterhaltungselektronik.

Durch den Anstieg nichtlinearer Verbrauchern hat sich der Oberschwingungsanteil

im Versorgungsnetz massiv erhöht. Vor allem die Stromharmonischen der dritten Ordnung (2. Oberwelle) erweisen sich als sehr problematisch.

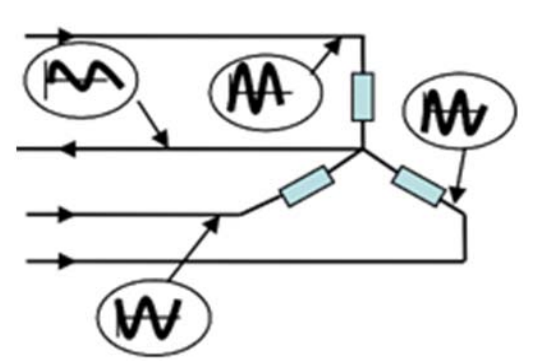

Für die dritte Harmonische mit ihrer Frequenz von \(150\ Hz\) sind \(120°\) das gleichbedeutend wie \(360°\) für die Grundschwingung. \(120°\) beträgt aber auch der Versatz zwischen den

Phasen, und so liegen die drei dritten Harmonischen, die in den drei Außenleitern fließen,

exakt in Phase zueinander. Das hat zur Folge, dass die Ströme sich im Neutralleiter nicht auslöschen, sondern zum dreifachen Scheitelwert beziehungsweise zum \(1,73\)-fachen Effektivwert addieren. (WICHTIG: Im ersten Teil des Lernauftrages ging es um die Spannungen, jetzt geht es um die Ströme.)

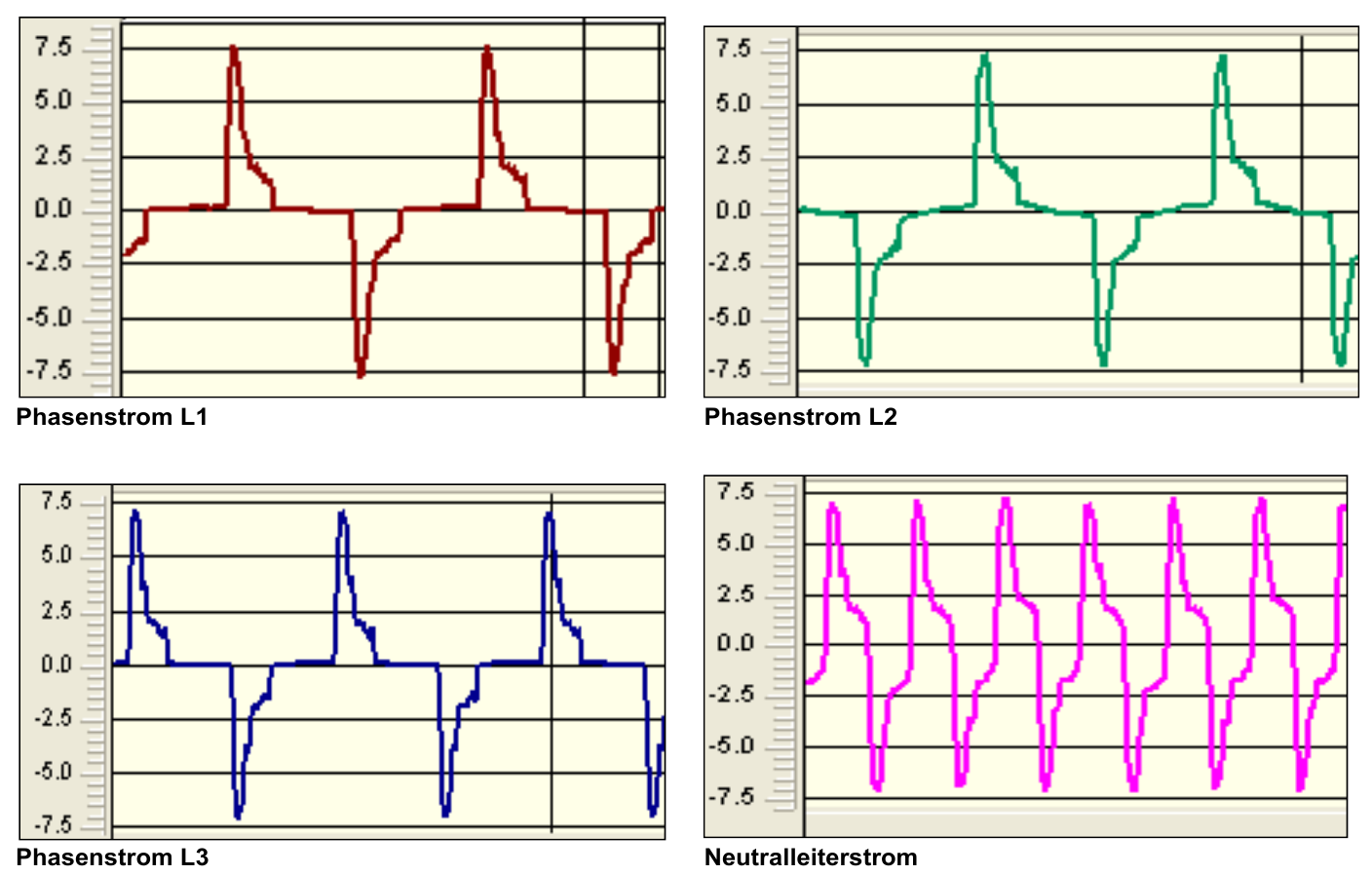

Überlagerung der drei Stromoberschwingungen im N-Leiter

Bei nichtlinearer, wenn auch symmetrischer Last, ist der Strom im N-Leiter nicht Null

Gleiches gilt für alle Oberschwingungen, deren Ordnungszahl ein ganzzahliges Vielfaches von 3 ist (zum Beispiel neunte, fünfzehnte, einundzwanzigste usw. Harmonische). Der größte Teil der Verzerrung steckt aber in der dritten Teilschwingung (auch hier gilt, daß die Amplitude mit höher harmonischer Ordnung abnimmt). Durch dieses Phänomen verdreifacht sich der Strom im Neutralleiter. Das hat zur Folge, dass der Strom-Mittelwert im N-Leiter den Gesamt-Effektivwert der Außenleiterströme übersteigt und somit zur Überlastung des Neutralleiters und im schlimmsten Fall zu Brandschäden führen kann.

Praktische Messung

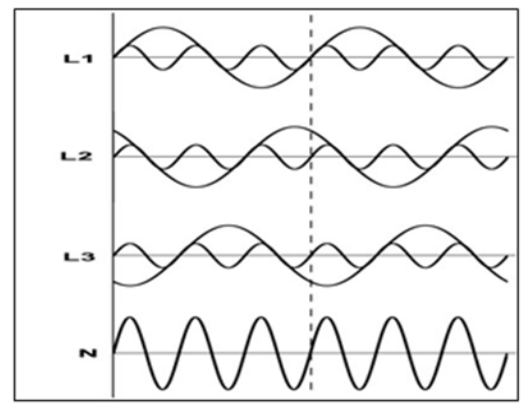

Die Messung wurde an einer Unterverteilung durchgeführt, an der ausschließlich Energiesparlampen angeschlossen sind. Es wurden drei Außenleiterströme sowie der Neutralleiterstrom aufgezeichnet.

Betrachtet man den Kurvenformverlauf der vier Ströme, so stellt man auf den ersten Blick fest, dass die Amplituden der Ströme in etwa den gleichen Wert haben (ca. \(7,5\ A\)).

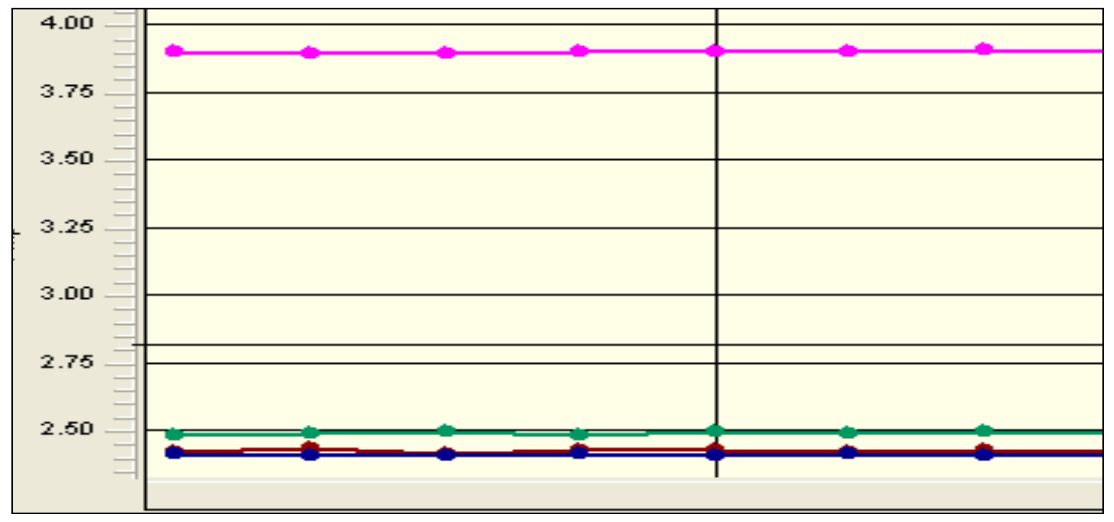

Schaut man sich allerdings die Effektivwerte der Ströme an, dann fällt sofort auf, dass der

Neutralleiterstrom mit \(3,9\ A\) das \(1,56\)-fache des höchsten Außenleiterstroms L2 mit \(2,5\ A\) beträgt.

Effektivwerte für Außenleiterströme sowie N-Leiterstrom

Neue Herausforderung für N-Leiter

Der vermehrte Einsatz nichtlinearer Verbraucher führt zur Überbeanspruchung des PEN-/N-Leiters. Die Ströme, die dieser Leiter abführen muss, können unter Umständen viel höher sein als die der Außenleiter. In vielen Altbauten beispielsweise wurde der PEN-/Neutralleiter nur mit halbem Querschnitt (ab \(16\ mm^2\)) bemessen und verlegt. Der hohe Stromfluss durch den Rückleiter setzt nicht nur die Belastbarkeit der Kabel herab, sondern verursacht auch eine starke Wärmeentwicklung.

Demzufolge führt eine Überlastung des PEN-/N-Leiters zur Überschreitung der zulässigen

Betriebstemperatur von Isolierstoffen (70°C für Thermoplaste oder 90°C für Duroplaste) und stellt womöglich eine potentielle Brandgefahr dar, zumindest aber eine erhebliche Verkürzung der Lebensdauer der Leitung. Darüber hinaus kann der thermodynamische Wechsel eine Lockerung der Schraub- beziehungsweise Klemmverbindungen bewirken und somit zur Unterbrechung des PEN-/N-Leiters führen. Diese Unterbrechung könnte wiederum zu einem „frei schwebenden“ Sternpunkt (unkontrollierten Sternpunktverschiebungen) und Spannungsüberhöhungen führen. Beides resultiert,

letztlich in der Zerstörung von Geräten und Anlagenteilen.

Netzüberwachung zahlt sich aus

Fazit: Sogar bei symmetrischer Aufteilung der Lasten kann der Neutralleiterstrom größer werden als in jedem der Außenleiter.